Когда мы говорим «врачи в халатах», то представляем людей в медицинской одежде. Белый халат словно превращает человека в функцию для того, чтобы ставить диагноз, принимать решение о лечении, делать назначения. И только лучшие могут увидеть в пациенте человека. А лучшие из лучших – показать свою человечность.

Этот проект – возможность поднять разговор о пациентоориентированности.

Какими должны быть отношения врач-пациент в XXI веке? Что помогает современным врачам перейти от патерналистских отношений с пациентами к партнерским? Должен ли пациент видеть во враче еще и человека? Может ли врач позволить себе быть человеком?

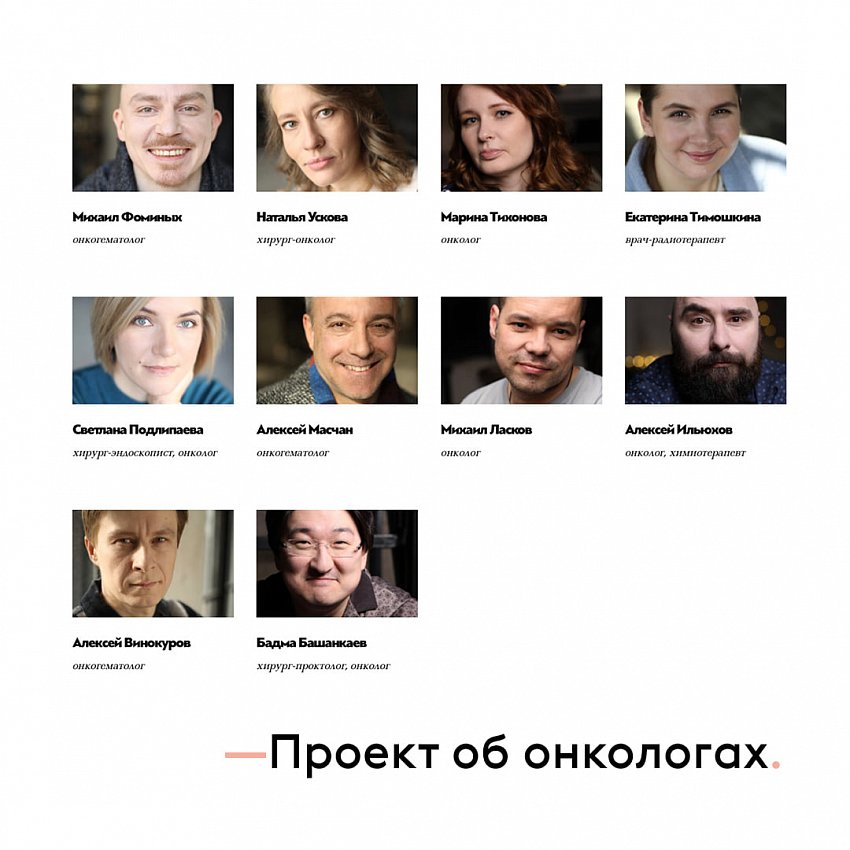

Перед вами 10 онкологов, не побоявшихся надеть для фотосессии не белые, а домашние халаты. Фотограф Ольга Павлова создала фотопортреты, а журналист Валерий Панюшкин записал мысли врачей на эту тему.

Авторы проекта:

Ольга Павлова, фотограф

Валерий Панюшкин, журналист, писатель, главный редактор Русфонда

Отец у меня — военный летчик. Поэтому когда я сказал, что хочу стать врачом, он ответил: «Только военным». Я отучился семь лет в военно-медицинской академии и уехал служить на Чукотку. Несколько лет спустя Министерство обороны решило, что собственная медицина ему не нужна, и военврачей стали отправлять в отставку.

Пришлось переучиваться. Я выбрал самую далекую от военной медицины специальность онколога-гематолога. У военных рака не бывает. Стоит только военному человеку заболеть раком, его немедленно увольняют, и он поступает в руки штатских врачей.

На гражданке я и столкнулся с тем, что пациентами надо не просто командовать по-военному, но желательно как-то разговаривать с ними. Однажды в ординатуре шеф попросил меня поговорить с одной пациенткой, у которой был очень плохой прогноз. По всем нашим прикидкам ей оставалось жить не более полутора лет. Я должен был пойти и сказать ей об этом. Такие вещи надо говорить с той или иной степенью прямоты, потому что пациентам обычно важно уладить свои земные дела перед уходом.

И я пошел. Мне было не по себе. Мне было страшно. Мне было стыдно сказать этой женщине: «Вам осталось жить полтора года». Но я сказал. Я всё еще был склонен подчиняться приказам старших. Каково же было мое радостное и стыдливое удивление, что и через полтора года эта пациентка не умерла, и через три, и живет, дай ей бог здоровья, до сих пор. На ее примере я понял, что не нужно следовать формальным правилам, а надо с каждым человеком разговаривать так, будто он твой близкий родственник и ты не теряешь надежду на его выздоровление. А если не на выздоровление, то по крайней мере на долгую жизнь с болезнью.

Я захожу в палату и говорю, подтрунивая над своим военным прошлым: «Здравствуйте, товарищи выздоравливающие!» Выздоравливающие улыбаются, даже те, кто и не выздоравливает вовсе.

Со всеми пациентами я здороваюсь за руку, присаживаюсь на край кровати, смотрю в глаза, переспрашиваю, всё ли им понятно. Задаю вопросы. Людям важно задавать вопросы. Слушать ответы и опять спрашивать. Без этого не поймешь, не утонул ли пациент в собственном страхе и отчаянии, слушает ли вообще меня.

Я всегда улыбаюсь. Это нормальная реакция, когда человек встречается с человеком.

Но мои пациенты, конечно, очень закрытые. Неважно, маленькие они или большие — они прекрасно чувствуют, что находятся в непривычной, болезненной обстановке. Чем больше незнакомых людей приходят их осматривать, тем более некомфортной эта обстановка становится. Поэтому я стараюсь показать, что я им рада. Рада, разумеется, не тому, что они заболели, а тому, что они добрались до меня, что я могу им помочь и что мы начнем лечение.

Я — детский доктор. И мы, детские врачи, тратим на общение с пациентами много времени. Уж половину рабочего дня точно. Про стратегии лечения, про то, что и почему мы собираемся с ребенком делать, на что надеемся, каким видим прогноз — я разговариваю в основном не с самими пациентами, а с их родителями. Но если ребенок достаточно взрослый, если мне кажется, что он уже способен понять мои объяснения, я общаюсь и с ним. И тут важный нюанс, потому что прежде чем говорить с несовершеннолетним пациентом о таких важных вещах, нужно обязательно обсудить необходимость этого разговора с его родителями. Понять целесообразность и степень откровенности, которую можно себе позволить в разговоре с подростком.

Вообще разговор с пациентами-подростками — самый сложный. Они вроде как уже взрослые, но на самом деле еще совсем дети. Вроде как уже хотят решать сами за себя, но когда им становится страшно или больно, норовят закрыться и переложить ответственность на родителей. Что делать с ними, как установить с ними контакт — очень часто бывает непонятно. И я думаю, что хорошо было бы в медицинском институте проводить специальные курсы общения с пациентами, особенно с подростками. Ведь нас этому никто не учит, приобретать опыт приходится уже на работе. Мы перенимаем опыт у старших коллег, это полезно, но, к сожалению, очень несистемно.

Возможно, прозвучит нескромно, но пациенты меня любят. Наверное, потому, что это взаимно. Как измерить это объективно — не знаю. Но когда пациент благодарит тебя, он же искренне благодарит. Он же действительно, в здравом уме и твердой памяти, произносит слова: «Спасибо, доктор!»

Еще в ординатуре я стала работать в подростковом отделении с прекрасными специалистами, которые очень многому меня научили. Но всё же у меня по отношению к ним было одно преимущество: пациенты принимали и до сих пор принимают меня за свою.

Я лечу подростков и молодых взрослых. По сути, своих ровесников. Обычно чуть младше меня, но бывает, что и старше. Мне не нужно придумывать никаких специальных приемов, чтобы добиться взаимопонимания. Мы и так похожи, будто старые друзья. Я понимаю их страхи и обиды, потому что сама испытываю такие же. Формальные проявления эмпатии (вот эти все «смотреть в глаза», «взять за руку») мне не очень нужны, потому что у нас полно неформальных. Мы много времени проводим вместе — они тут лечатся, я тут работаю. Слушаем примерно одну и ту же музыку, одеваемся примерно одинаково, когда не надо надевать больничное. Я вижу пациентов чаще и дольше, чем своих институтских друзей.

Я не знаю, каким образом измерить пользу от того, что доктор разговаривает с пациентом на равных. Но точно знаю, что если бы ко мне в палату лишь один раз в день, во время обхода, приходил важный и взрослый доктор, то я бы стеснялась делиться с ним многим, что на самом деле сказать важно. «Зачем мне вообще что-то ему говорить, если он не спрашивает?» — думала бы я. Я бы не рассказала, например, что у меня чешутся ладони, а ведь это первый симптом очень опасного осложнения после трансплантации костного мозга. И врач узнал бы о том, что у меня начались осложнения, дня на три позже.

Мои же пациенты, мне кажется, рассказывают мне всё, словно подружке: «Ладони чешутся, прикинь, какая фигня». Конечно, это преимущество скоро пройдет. Но надеюсь, понимание того, как важно разговаривать с пациентом на одном языке, останется навсегда.

До третьего курса медицинского института я вообще не видела пациентов. Так тогда было принято. Нас учили анатомии, физиологии, химии, но ничего не рассказывали об общении с живыми людьми. Практика на лечебных кафедрах началась только с четвертого курса. И тут я заметила, что людям важно делиться не только медицинскими подробностями своей болезни, но и тем, как они пережили те или иные этапы лечения, как им было больно и страшно.

Радиологическое лечение — обычно последний этап на долгом пути онкологического пациента к выздоровлению. Прежде чем попасть к нам, человек уже прошел через мытарства постановки диагноза, физические страдания, связанные с химиотерапией, кое-кто даже побывал в коме или пережил искусственную вентиляцию легких.

Поэтому первое слово, которое я произношу, встречая каждого нового пациента: «Рассказывайте».

И люди рассказывают: «Всё время тошнило… Всё время спала… Не могла читать… Приехал домой между сеансами химии, жена попросила повесить крючок в ванной, не смог завернуть в стену шуруп». Я киваю, отвечаю, что понимаю, представляю, воображаю себе… Из того, как пациент говорит, а я слушаю, складывается взаимное доверие.

Если люди спрашивают меня про химиотерапию, я честно говорю, что не могу разъяснить подробностей. Если спрашивают про лучевую, про мою специальность, — объясняю подробно, рисую картинки, добиваюсь понимания. От того, что пациент понимает, как именно его будут облучать, успех лучевой терапии зависит напрямую. Я в этом убеждена!

Когда я была маленькой, моей любимой бабушке какой-то глупый врач поставил диагноз рак. Так и сказал: «У вас рак, сделать ничего нельзя». Пока бабушка обращалась к другим врачам и пыталась уточнить диагноз, она совершенно поседела. Вскоре выяснилось, что рака никакого у нее нет, но седина и потрепанные нервы — остались.

Я поступала в медицинский институт с редким желанием не просто лечить людей, но еще и разговаривать с теми, кого лечу. Объяснять им свои действия, спрашивать согласия, добиваться понимания и сотрудничества. На лечебный факультет я немножко недобрала баллов. Поступила на педиатрический — и не пожалела.

С детьми оказалось интереснее, чем со взрослыми, а задача, которую я перед собой ставила, усложнилась. С малышами договариваться сложнее. Принято думать, что маленькие пациенты ничего не понимают. Но это не так. Нужно найти подход, а потом еще и договориться с родителями.

Самая частая операция, которую я делаю, это установление гастростомы. Это такая пробка в животе, чтобы кормить пациента специальной питательной смесью. Операция довольно простая, длится несколько минут. Но не менее 45 минут каждый раз я трачу на то, чтобы объяснить ребенку и его родителям всё, что возможно объяснить про гастростому.

Дело в том, что гастростома требует ухода. Ее нужно регулярно промывать особым образом, и делать это приходится дома самим родителям, поскольку питаться через гастростому нашим пациентам приходится долго, и нет смысла держать их всё это время в больнице. Если сам ребенок и его родные отнесутся к этому серьезно — всё будет хорошо. Если не поймут, как важно ухаживать за гастростомой по правилам, возникнут осложнения.

Поэтому с каждым пациентом я разговариваю про его гастростому не менее трех раз и каждый раз общаюсь не менее 15 минут. Маленьким детям я всё стараюсь объяснить в игре. Подросткам — шутливо, чтобы воспринимали гастростому как новый гаджет. Взрослым — очень серьезно, уважительно, но доходчиво. Потому что успех лечения напрямую зависит от того, хорошо ли пациент понял меня и осознает ли важность моих предписаний.

Я с шести лет знал, что стану врачом. В семье никогда не обсуждалось, кем я стану, когда вырасту, говорили только о том, каким именно врачом я буду.

Представления о профессии у меня сводились к одной картинке: я видел себя в белом халате. Этим мои мечты и ограничивались.

Я окончил школу, поступил в институт, два года проучился в ординатуре. Когда в Российской детской клинической больнице открылось отделение гематологии, пошел туда работать безо всякого опыта, потому что никакой детской гематологической ординатуры тогда не было. Да и сейчас нет. Проработал лет пять… И только тогда понял, что значит быть врачом.

Ты теперь доктор, а доктор принимает решения. Может быть, и есть кому тебя прикрыть, но всё равно эти решения твои, и за жизнь человека отвечаешь тоже ты. И если ты не знаешь чего-то важного, то это преступление против пациента. Ну а если ты не сопереживаешь ему, не ставишь себя на его место, то тебе просто не место в профессии. Хотя, с другой стороны, ты не имеешь права разрушить себя сопереживанием…

Когда я начинал, большинство наших пациентов умирали. Говорить людям правду, объяснять родителям, что их дети скорее всего умрут, было крайне тяжело. А потом всё изменилось, потому что рак крови научились лечить. Я поехал на стажировку во Францию, и для меня было огромным облегчением увидеть, как это делают.

Еще я увидел, что французские коллеги общаются с пациентами совсем не так, как было принято тогда в России. Профессор Элиан Глюкман вела себя с пациентами, будто они ее дети или, по крайней мере, племянники: обнимала, целовала, пожимала руки, растолковывала на понятном языке, зачем нужен тот или иной этап лечения.

Когда рак крови научились лечить, стало очень важно оберегать психику ребенка и его родителей, при этом не уходя далеко от правды. Не вываливать одним махом весь свой авторитет и объем знаний, а выбирать, что именно пациент способен воспринять в данный момент. Важно не опускать глаза, не произносить заученные конструкции, а говорить от сердца. Для первого разговора достаточно, чтобы пациент понял, что он болен, что надо лечиться и что у нас есть всё необходимое, чтобы сделать для него всё возможное.

И хотя объективными методами зафиксировать пользу эмпатии, кажется, невозможно, но те, кто вылечился, первым делом вспоминают, как к ним относились, как с ними разговаривали и как их слушали.

Лет в одиннадцать я решил, что буду врачом. Друзья моих родителей были докторами, я смотрел на них и думал, какие они крутые. Мне казалось, они творят мэджик. С тех пор, конечно, мои представления о врачебной профессии сильно изменились, но ощущение чудес осталось.

В медицинском институте нас учили анатомии, физиологии, разным специальностям, но не учили эмпатии. Разговору с пациентом и сочувствию не принято было учить. Да и сейчас нет такого курса. Считается, что эмпатия — это врожденное качество, но я за годы работы понял, что его можно развивать и научиться проявлять. Несколько лет назад я даже прошел курсы, где учили коммуникации с пациентами. Ничего неожиданного, но мне понравилось.

Только с опытом понимаешь, что пациента нужно слышать или хотя бы слушать, смотреть в глаза, реагировать на то, что он говорит.

Ничего нет глупее, чем думать, будто человек говорит ерунду. Казалось бы, так ли это важно, что пациент волнуется из-за потери волос? Но если ему сказать, что волосы не столь уж и важны, то и он, вероятно, отмахнется, когда я стану говорить, что обеспокоен состоянием его опухоли.

Даже когда пациент говорит что-нибудь явно антинаучное, например о знахарях и травниках, его надо слушать, потому что всегда находится какое-то важное обстоятельство, заставившее его обратиться к целителям, а не к нам. Что-то же дал ему этот травник, чего не смогли дать мы. Надежду? Внимание? Ожидание чуда? Вот это и надо выяснить, потому что чудес в современной медицине не меньше! И если пациенту удобнее говорить о своем лечении в категориях чудес, то почему бы и нет?

Я никогда не мешаю пациентам обращаться к шаманам и знахарям, если это не препятствует лечению и если те не требуют отказаться от химиотерапии. Если знахарство вредит, то тут, конечно, сложнее. Я пытаюсь понять, почему пациент это выбрал, ищу способы его переубедить. Если уж это не получается, я отступаю. Как правило, важнее сохранить с пациентом контакт, чем настоять на своей правоте.

Чтобы показать пациенту, что ты его слышишь, бывает хорошо просто повторять то, что он говорит. «У меня тупая боль внизу живота», — сообщает пациент. А вы просто повторяете: «Тупая боль внизу живота». И даже если в данном случае симптом не очень показателен, между врачом и пациентом устанавливается контакт, появляется доверие, возможность говорить всерьез.

То же самое — с эмоциями. Я смотрю на пациента и пытаюсь его эмоции проговорить: «Вы расстроены? Расстроены. Я тоже был бы на вашем месте расстроен». От этой простой фразы пациенту не становится легче, но он чувствует, что помощь пришла, что вот рядом есть опытный и грамотный врач, которому его судьба не безразлична.

Я не помню, где этому научился. Не помню, чтобы какой-то старший коллега объяснял мне, почему все решения следует принимать и проговаривать вместе с пациентом. Но я знаю, что если принять решение за пациента, если просто предписать ему те или иные действия, то он, вероятно, не станет исполнять наши предписания. Забудет принимать лекарства, сам себе переменит дозировку, послушает родственника, который ни с того ни с сего решит, что лечиться вообще не надо или надо, но не так, как говорят врачи. Или же будет менее вовлечен в процесс, более напуган и растерян, следовательно, результаты лечения окажутся хуже. Это естественно. И это, кстати, относится не только к медицине. Вообще в жизни надо проявлять больше сочувствия друг к другу — она от этого становится лучше.

Объективно пользу эмпатии зафиксировать нельзя. Я не видел никакого исследования, где сопереживание измерялось бы в каких-либо показателях. Но можно спросить самих пациентов. Было бы интересно, если бы они по какой-либо внутренней шкале могли оценить, насколько сочувственно к ним отнесся доктор.

И главное вот что. Если пациент доверяет врачу, если рассказывает ему об интимных подробностях своего состояния, то это первый, но важнейший результат лечения.

Сопереживать крайне сложно. Нужно. Конечно, полезно. Но очень трудно. В нашей многогранной профессии сочувствие пациенту и эмоциональное выгорание находятся где-то рядом. Одни способны найти в себе силы на каждодневное сопереживание, а другие, поработав несколько лет, перестают сочувствовать, выгорают, с ними происходит какая-то профессиональная деформация… Очерствение — это серьезная проблема, про которую можно писать диссертации по психологии.

Как понять, сможешь ли ты сохранить свою чувствительность и не сойти с ума, я не знаю. Мне кажется, это вопрос выбора. Выбирая профессию врача, человек должен спросить себя, а сможет ли он день за днем встречаться с болью и смертью — и при этом не быть к ним равнодушным? Наверное, если знаешь, что рано или поздно станешь черствым, то в профессию идти нельзя. Но как узнать заранее?

Пациент приходит к врачу за помощью и пониманием. Поддержка, сочувствие для взрослого пациента важны, но всё же вторичны. Взрослый ведь может и потерпеть, если доктор относится к нему прохладно. Лишь бы вылечил.

А я работаю с детьми. Они не понимают опасностей, которые им грозят, не видят особых различий между раком крови и ангиной — и в том, и в другом случае им просто плохо. Дети не осознают, что такое смерть. Попадая в больницу, они прежде всего ждут понимания, поддержки, а про излечение, честно говоря, даже и не думают. И вот надо как-то, общаясь с ними, добиться, чтобы они воспринимали тебя, врача, как родного человека, и при этом относились к твоим предписаниям со всей серьезностью. С ними либо есть контакт, либо нет. Искусство общения врача с пациентом заключается в том, чтобы этот контакт был.

Я родился в День медика в семье врачей. То есть с первого дня моей жизни понятно было, что мне никуда не уйти от медицинской профессии.

Впрочем, я попытался. Поступил в МГИМО, но проучился только полгода. Понял, что быть дипломатом мне совершенно неинтересно, что, в отличие от медицины, это не мое.

Мои представления о работе врачом были очень романтическими. Я реально собирался спасти мир, сделать так, чтобы люди жили вечно и никто не болел. Теперь, конечно, я понимаю, что не изобрету ни бессмертия, ни таблетки от всех болезней. Но смею думать, что на своем месте в своей узкой области я — один из лучших.

Хирургия — это ведь не только и не столько руки. Это тактика принятия решений, клиническое мышление и умение разговаривать с пациентом, доносить до него свои соображения. Но это понимание приходит не сразу.

Первые годы после института я разговаривал с пациентами на бегу. Потом поехал работать в Америку, стал сдавать экзамен на врачебную лицензию. И обнаружил, что один из обязательных профессиональных навыков — это общение с пациентами.

Невероятно важно разговаривать. Это ключевая штука. Если диагноз онкологический, важно не дать человеку испугаться, надо внушить ему, что мы с ним идем вместе, что сделаем всё возможное, что свою часть работы лично я выполню лучше многих. А если диагноз проктологический, то обязательно надо пациента разговорить и понять, что привело к болезни.

Мы, колопроктологи, неприятные врачи, к нам не идут хвастаться собой, как к пластическим хирургам. Если уж человек пришел ко мне, значит, ему уже плохо. Но, может быть, и не надо оперировать, а нужно лишь изменить привычки питания. Может быть, важно только понять, что трещина в прямой кишке — результат запора, а запор — результат депрессии.

Пациент не врач, он не виноват, что не разбирается в своей болезни. Надо всё с ним обсудить на берегу: как он после операции будет лежать, как ходить, что будет есть, когда ожидается выписка. Люди хотят планировать свою жизнь, их нельзя просто положить на стол и прооперировать.

Помочь подопечным Фонда борьбы с лейкемией можно здесь.