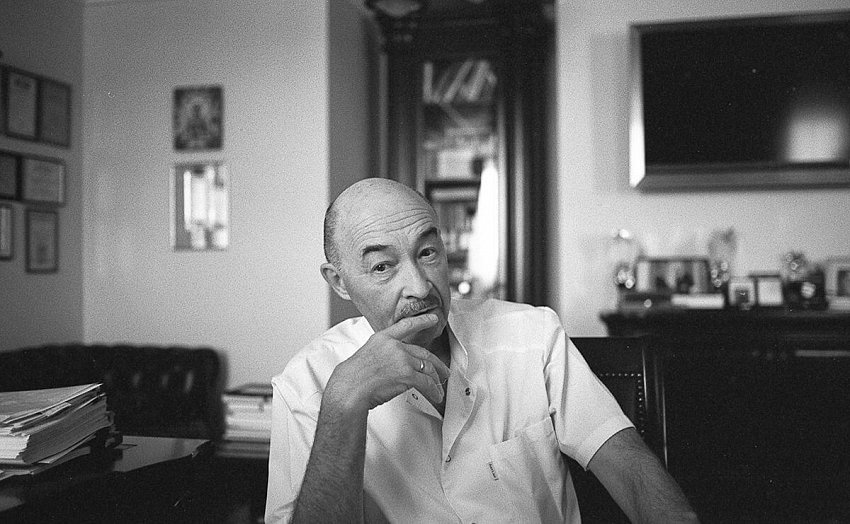

Беседа с академиком Сергеем Готье.

Мы встретились с одним из ключевых людей в современной трансплантологии, человеком, который сформулировал существенные для России принципы донорства, прямо высказался о том, что каждый из нас должен быть готов после смерти отдать свои органы тем, кто в них может нуждаться. Как нынешняя медицина вообще меняет представление о человеке? Что мы должны знать о себе и своем организме в связи с развитием трансплантологии? Заканчивается ли наша жизнь смертью или мы можем продолжить существовать в других людях? На наши вопросы отвечает академик РАН, главный трансплантолог Минздрава России, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова», профессор Сергей Готье.

— Прежде чем говорить о жизни людей в целом, хотелось бы начать с вас, с вашего пути в медицину. Пишут, что вы врач в третьем поколении, так ли это?

— Не совсем. Мой двоюродный прадед, француз Эдуард-Мария Владимирович Готье-Дюфайе был основоположником первых женских медицинских курсов, которые базировались на территории нынешней Первой Градской больницы. Корпус построен им, на его средства. Мой дед врачом не был. А отец — был.

— Как ваши французские предки оказались в России? После Наполеона?

— Они попали сюда еще до Наполеона. Приехали в Россию в качестве гувернеров. У меня даже есть грамота — на толстой бумаге с печатью. Там написано, что Владимир Гаврилович, то есть Вольдемар-Габриель Готье-Дюфайе, может проводить воспитательную работу в семьях русских дворян…

Москва начала XX в. Фото Эмилия Владимировича Готье-Дюфайе

Со временем линии разделились. Носители двойной фамилии — Готье-Дюфайе — в основном реэмигрировали в Европу. Был Эмиль Владимирович Готье-Дюфайе, известный фотограф, который фотографировал Москву до революции. А родственники от другого брака — у них «Дюфайе» отпало, и стали они просто Готье. Вот от них произошел и я. Мой прадед был владельцем книгоиздательства «Готье», которое находилось на Кузнецком Мосту, дом 20. Там был потом хозяйственный магазин, а сейчас какая-то закусочная…

Мой дед — академик Юрий Владимирович Готье — не пошел по коммерческой линии. Он пошел в университет, закончил его и стал историком. Был приват-доцентом, профессором, даже заведующим библиотекой Румянцевского музея! С самого начала революции, с 1917 года мой дед тайно вел дневник — о ситуации, с которой встретился типичный московский интеллигент. «Собачье сердце» фактически. Этот дневник каким-то чудесным образом он передал коллегам, которые увезли рукопись в США, в Сан-Диего. Там дневник и вышел в английском варианте — под названием The Time of Trouble. Потом его издали и по-русски: в журнале «Вопросы истории», а потом в виде книги «Время тревог».

— Вы читали этот дневник?

— Конечно, читал. Надо сказать, поначалу я не был особенно воодушевлен этим нытьем. Я-то был тогда член коммунистической партии, член партийного бюро, а тут такое… Время тревог… Сейчас, конечно, я смотрю на это по-другому.

Так вот мой отец — сын этого деда — был первым человеком в семье, который пошел по медицинской части. Он поступил на медицинский факультет и выучился на врача, на судебного медика. И распределился куда-то к черту в зубы, на периферию, был патологоанатомом и одновременно судебным медиком. Очень много интересных его записей осталось…

— Тоже вел дневники?

— Это, скорее, врачебные записки: он записывал конкретные случаи, на которые выезжал. Интересно, да. Потом — война. Отец был главным патологоанатомом Северо-Западного фронта, полковником. В 1944 году его отозвали в Москву, где он долго работал в Центральной судебно-медицинской лаборатории. Там же он познакомился с моей мамой, она тоже была судебный медик.

Москва начала XX в. Фото Эмилия Владимировича Готье-Дюфайе

Родители жили как раз напротив Первой Градской больницы, в академическом доме. Это оказалось удобно: в 1947 году моя мама просто перешла через дорогу, и я родился в Первой Градской. Я помню эту мрачную квартиру, хотя жил там еще совсем маленьким, — огромную совершенно, с синими стенами. А потом, в начале 1950-х, нас расселили и в квартиру въехал Шепилов! Тот самый, «примкнувший». А мы стали жить на Соколе. Помню, как Сталин умер. Неизгладимое впечатление до сих пор: сидит бабушка, слушает радио и плачет…

— А почему и как вы стали врачом?

— Я вообще-то не собирался, хотел пойти в МАИ. Проходил там практику: токарил, слесарил, мне нравилось. Но вдруг во время выпускных экзаменов классная руководительница сказала: «Какого черта ты пойдешь в МАИ мучиться? У тебя вон по алгебре тройка…»

— «Иди лучше врачом!»

— Вроде того. «У тебя оба родители — врачи». Ну я и пришел к маме. А мама, извините, была член парткома в Первом меде. Говорю ей: «Ты знаешь, я решил пойти учиться в Первый мед». Она так и села. Посидела, потом говорит: «Только ты меня не подведи».

— А отец что сказал?

— Отец был достаточно лоялен. Даже доволен. У нас не было разногласий.

— А c трансплантологией вы для себя определились уже поступив в медицинский институт?

— Намного позже! С трансплантологией я встретился, когда мне уже было лет под сорок. После окончания мединститута я пошел в клиническую ординатуру в Центр хирургии Петровского (Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной хирургии; ныне — Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского. — Кровь5), работал долгое время в 67-й больнице абдоминальным хирургом, потом перешел в отделение хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы под руководством профессора Милонова. И к тому времени, когда мне стукнуло чуть ли не сорок, я понял, что уже почти все сделал в области хирургии печени. Я делал большие резекции, удалял опухоли… И вот стало ясно, что дальше мне идти особо некуда. Ну, сделаю я еще сто резекций — и что?

Москва начала XX в. Фото Эмилия Владимировича Готье-Дюфайе

И тут как раз академик Петровский перестал быть директором Центра хирургии, его место занял Константинов — кардиохирург, который, к слову, принимал на работу самого Лео Бокерию. Стали искать новых путей развития для института, позвали, что называется, «взрослую молодежь», предложили нам давать свои идеи. Ну и мы заявили, что надо развивать трансплантацию печени. Потому что пересадка почек уже давно была известна в СССР — первую сделал сам Петровский еще в 1965 году. А вот с печенью такого не было.

— А вы помните, какие вообще бродили идеи по поводу трансплантологии в то время? Какая была в этом смысле атмосфера?

— Вы знаете, я тогда мыслил хирургически — что называется, «присобачил — отсобачил». Поначалу меня донорство вообще не интересовало: мне было важно, чтобы в хирургии все получалось хорошо. Но в результате мы сделали первую в СССР пересадку печени — 14 февраля 1990 года.

— Вы оперировали?

— Там была целая бригада, каждый отвечал за свой этап. Я организовывал всю базу в Центре хирургии.

— А кому пересаживали, не помните?

— Как же, помню. Больная Бабанкова, 37 лет. Запущенный цирроз печени. Это была терминальная пациентка, но все же после пересадки она у нас прожила 40 дней.

— А от кого была печень?

— От трупа, конечно. Вернее, от донора с сохраненным кровообращением, но с так называемой «смертью мозга». Тогда вообще о донорстве, о понятии смерти мозга знали очень-очень приблизительно. Тема эта всегда сопровождалась шепотом за спиной — что вот, мол, убили человека, забрали у него органы. Только в 1992 году вышел закон о трансплантации органов и тканей, по которому мы работаем до сих пор. А в 1990 мы пересаживали печень согласно специальной инструкции Минздрава, которая позволяла это делать в ряде учреждений.

Потом уже, когда мы заявили, что делаем трансплантацию печени, к нам повалили больные: с запущенным циррозом, с кровотечениями — контингент, конечно, кошмарный. У нас была летальность 70% — тех, кто не дождался операции. Потому что донорства как такового не было, органов не было, невозможно было ничего делать — всего две трансплантации в год! То есть, по большому счету, толком никто этим не занимался.

Тогда мы решили приступить к родственной трансплантации печени, прежде всего у детей. Педиатры и детские хирурги сделать этого не могли. Я-то думал, что это будут делать они, но не получилось. Ведь основной источник донорского органа для ребенка — это родственное донорство от взрослых, а в педиатрических учреждениях оперировать взрослых не умеют, да и лицензии у них нет. Соответственно, я понял, что мне тут не открутиться — и в итоге трансплантацию печени детям начали мы. В марте 1997 года сделали первую трансплантацию левого латерального сектора печени трехлетней девочке — от мамы, которая работала, кстати, медсестрой реанимации в Уфе.

— Успешно?

— Да, она прожила лет шестнадцать и поступила в медицинский институт, но, к несчастью, погибла после ретрансплантации: ее пришлось делать заново, потому что трансплантат пришел в негодность. Жалко, конечно, но все же и шестнадцать лет — немало.

— А как вообще идея о развитии трансплантации пришла вам в голову? Вы изучали литературу, общались с коллегами?

— Конечно, мы много читали, общались с коллегами в Центре хирургии по этим вопросам, знали, что существует знаменитый советский трансплантолог Валерий Иванович Шумаков, чья команда тоже готовилась к трансплантации печени… Но в их Центре трансплантологии не было абдоминальной хирургии — там были другие специалисты: по сердцу, по почкам… А наш Центр хирургии был такой поливалентной организацией: там работали абдоминальные хирурги, которые знали, что такое печень, как к ней вообще подойти.

Москва начала XX в. Фото Эмилия Владимировича Готье-Дюфайе

— Вы чувствовали, что это какая-то новая эра? Новый подход к человеку как к конструкции?

— Ну конечно, росли крылья и все остальное! Развивались методики. В ноябре 1997 года я сделал первую в мире операцию по трансплантации правой доли печени девятилетнему мальчику. Тот мальчик теперь уже взрослый мужчина. И это была хорошая операция — начало целого нового направления в хирургии печени, потому что раньше, кроме левого латерального сектора и левой доли, ничего не пересаживали. А левая доля у взрослых людей маловата. То есть этот кусочек хоть и регенерирует, но он не очень состоятельный… В общем, мир, посмотрев на эту нашу операцию с правой долей, тоже переключился на нее. И сейчас эти правые доли пересаживают во всем мире очень много.

— Вы — один из немногих врачей, кто вербализирует основные принципы философии донорства. В чем она состоит?

— Стоит начать с того, что довольно часто начинаются какие-то популистские движения на этот счет, то в Думе, то в СМИ: мол, давайте разрешим донорство от супругов, от добрых самаритян и так далее. Ну, слушайте, тогда разрешить донорство органов можно хоть от собак и кошек. Но если говорить об этом всерьез, нам всем следует задуматься о донорстве посмертном. Именно его надо развивать за счет гуманитарных программ: разъяснять людям смысл этого процесса, прописывать и законодательно утверждать всю организацию этого типа донорства… Например: врачам не удалось спасти пациента — значит, его органы должны быть переданы для трансплантации. И вот это «должны» нигде у нас законодательно не зафиксировано. А должно быть! Во всех странах, где трансплантация находится на высоком уровне за счет постоянного большого количества пересадок (в Испании, во Франции, в Италии, в Бельгии, в Австрии, в Хорватии), это вопрос давно уже решенный. У нас этого пока нет.

— Ментально или законодательно?

— Законодательно. А насчет ментальности — конечно, если я буду спрашивать всех подряд, готовы ли они стать посмертными донорами органов, на меня посмотрят как на идиота. Скажут: «Ты что, да я даже не думаю об этом». Я, кстати, тоже не думаю.

— Да?!

— Да. Не думаю. Но если вдруг (не знаю, сколько я еще проживу) мои органы подойдут кому-нибудь (а это вполне возможно, потому что я сильно не пью, у меня нормальная печень, нормальная голова, нормальное сердце, нет одышки), — пожалуйста, не вопрос.

Москва начала XX в. Фото Эмилия Владимировича Готье-Дюфайе

— Вы изрядное количество времени наблюдаете за этим процессом. Как, с вашей точки зрения, за время вашей практики изменился подход к человеку как к донору?

— Когда речь идет о прижизненном донорстве, особенно для детей, мы сейчас уже практически не встречаем какого-то недопонимания. Большинство родных приходят всей семьей и говорят: «Пожалуйста. Мы готовы. Выбирайте». И мы выбираем. Тут доходит до настоящего самопожертвования, до большой работы над собой. Вот сегодня как раз оперируется ребенок, который поступил к нам с билирубином 800 мкм/л (в норме от 3 до 20. — Кровь5). А к сегодняшнему дню он у него уже завалился за 1000. Мама девочки страдает астмой — значит, она не может быть донором, ее саму лечить надо. А папа — с избыточным весом: больше ста килограммов весит, у него ожиревшая печень, для него эта операция в принципе опасна. Естественно, мы заявили в донорский центр, что нам необходима трупная печень, которую мы сможем разделить на двоих пациентов. Малая часть пойдет этой девочке, побольше — кому-то еще.

Но это же не завтра еще будет, да? И печень должна быть хорошей, неповрежденной. А родственным донором может стать только здоровый человек. Примерно так.

Короче говоря, папа этой девочки за месяц сбросил килограммов тридцать. И когда мы сделали ему биопсию печени, оказалась, что она уже практически пригодна для того, чтобы сделать пересадку. И папа девочки стал донором. У него исчезли противопоказания и факторы риска. Понимаете?

Таких случаев немало. Помню, мы оперировали дочку одного из высокопоставленных лиц из Чечни лет пятнадцать назад. У нее была мать с железным характером и отец — начальник, который ни в чем себе не отказывал, но очень любил свою дочь. У обоих родителей был избыточный вес, и оба худели наперегонки. Матери удалось похудеть раньше — она и стала донором. Девочка не только поправилась — сейчас уже сама родила двоих детей.

Москва начала XX в. Фото Эмилия Владимировича Готье-Дюфайе

То есть практически, когда речь идет о родственной трансплантации, у нас проблем нет. У нас очень отзывчивый и теплый народ, который душу готов разорвать в клочки — «только помогите ребенку»!

Бывают, увы, ситуации, когда мы не успеваем — не потому, что мы разгильдяи, а потому, что ребенок оказался не подготовлен, или у него возникли противопоказания, или донор немножечко не готов, и тогда начинаются жалобы: «Вы не помогли, хотя мы предлагали…» и так далее. Это обратная сторона, но она свидетельствует все о том же: с отзывчивостью у людей проблем нет.

— Это если говорить о прижизненном донорстве.

— Да, а вот если речь о посмертном — у нас с этим абсолютно дремучая ситуация. И она во многом поддерживается СМИ: из десяти передач о донорстве и трансплантации примерно девять — негатив. Если взять какой-нибудь соцопрос, конечно, 70 из 100 скажут: «Ни в коем случае! Никакого посмертного донорства! Я просто не понимаю, зачем это надо?»

— А зачем?

— А затем. Выйдешь на улицу — там люди. И каждый под конец жизни может оказаться либо реципиентом, либо донором, может спасти кому-то жизнь… Сейчас мы делаем в десять раз меньше трансплантаций почки, чем нужно для страны. В десять раз меньше трансплантации легких, чем надо. В пять раз меньше трансплантаций сердца, и примерно так же обстоят дела с печенью. В мировом рейтинге по количеству донорских изъятий на миллион населения Россия занимает 87-е место. Где-то далеко после Бразилии.

— А кто впереди?

— Испания. Потом, не поверите, Хорватия. Маленькая, но четкая…

Москва начала XX в. Фото Эмилия Владимировича Готье-Дюфайе

— Правильно ли мы понимаем, что ваша идея о том, что все должны стать друг другу донорами, — это и есть принцип всеобщего блага?

— Абсолютно так. Общество должно заботиться о своих гражданах. Это прописано в многочисленных медицинских конвенциях, это заложено в принципах ВОЗ. Кстати, мы, трансплантологи из приличных стран, где трансплантология не является чем-то криминальным, категорически выступаем за то, чтобы весь национальный донорский ресурс распространялся исключительно внутри своей страны. То есть органы граждан РФ должны распределяться гражданам РФ, больше никому.

— Хотелось бы уяснить еще вот что. В отличие от посмертного донорства органов, которое многим пока еще видится темным кошмаром, донорство костного мозга — процедура абсолютно прижизненная, человек, по сути дела, ничем не рискует. Тем не менее ситуация с этим в России тугая. Почему, как вы думаете?

— Я думаю, надо продираться через это всем вместе. Для этого должно быть правильно ориентировано профессиональное сообщество. У нас просто отсутствуют знания среди медиков, даже для самих себя. Поэтому мы, например, делаем очень большой акцент на преподавании основ того, о чем я вам сейчас рассказывал, в медицинских вузах. Отбор пациентов, принципы лечения, принципы выполнения операций — все это. Но самое главное — принципы организации донорства, изучение законодательных позиций по этому поводу и так далее.

Я как раз на днях был в Иркутске, где мы год назад организовали программу трансплантации печени: местные врачи очень давно уже хотели это сделать. Так вот, в процесс вовлечены губернатор, вице-губернатор, областной министр здравоохранения, главный врач — и все только за: давайте делать! Если главе региона просто не до этого и он вообще не знает, о чем речь, а главное, не хочет знать: у него дороги, наводнения и так далее, — то это все так и будет продолжаться. У нас в стране просто не воспитывалась такая идеология — ни среди профессионалов и политиков, ни среди гражданского населения.

— А кстати, как работать с гражданским населением, по-вашему?

— Только примерами! Вот у нас тут, около здания Центра трансплантологии, стоит гранитный камень, который мы когда-то поставили. Он посвящен памяти доноров, которые спасли жизнь многим людям. И вот в том самом Иркутске теперь поставили такой же памятник — правда, побогаче, из чароита. То есть они тоже выступают за то, чтобы идея донорства распространялась, в том числе с помощью спасенных пациентов. Чтобы люди вообще видели, что мы не мясо вырезаем из людей, а что сами больные благодарны донорам за спасение.

Москва начала XX в. Фото Эмилия Владимировича Готье-Дюфайе

— Вы принципиальный противник коммерциализации донорства, то есть оно должно быть безвозмездно?

— Безусловно. Это не я считаю — это считает Всемирная организация здравоохранения. И Уголовный кодекс, между прочим.

— Как вы вообще оцениваете донорство с точки зрения человеческого поступка?

— Этот поступок свидетельствует о том, что приличный человек готов прийти другому на помощь.

— Сейчас проект Кровь5 находится на пороге большой просветительской миссии — экспедиции доноров костного мозга «Совпадение». Мы собираемся проехать более чем по ста российским городам, чтобы рассказать тысячам людей о донорстве костного мозга. Может, вы дадите нам какое-то напутствие? Приведете аргументы в пользу этого дела?

— Я знаю, что все это очень сложно. Зная менталитет нашего общества, это архисложно. Потому что все мы воспитаны не так, к сожалению. И, как я уже говорил, у нас перед глазами слишком мало примеров. Чем больше будет примеров, тем больший отклик будет в людях. Когда мы только начинали трансплантацию детям от родственных доноров, к нам никто не шел. Это просто не приходило людям в голову. Но когда люди увидели выживших детей, счастливых матерей, нераспавшиеся семьи, — вот тут они все поняли.

Сейчас мы, кстати, дважды в год награждаем наших прижизненных доноров. Они приезжают к нам целыми семьями, с кучей детей. Мы им вручаем медаль и диплом: «Дарящему часть себя». И все счастливы — главным образом потому, что удалось кому-то помочь.

Авторы: Алексей Яблоков, Сергей Мостовщиков

Источник: Кровь5

Главные вопросы о донорстве костного мозга